枪声远去,记忆犹存

阳新县木港镇丰台村

“抗日名将黄骅故里”前

每天都有不少人前来参观

驻足凝视

(点击图片查看视频)

凝视的,是那段不容忘却的岁月:当大江南北燃起战火,金沙江的弹片划破军装,冀鲁边区的部队胜利会师……

他的名字,永远镌刻在河北省黄骅市的历史长河中;他的故事,在丰台村的乡音记忆里流淌了80多年。

他留给故乡的那些关于信仰、担当与热爱的种子,早已在新时代的土壤里,生长出更茂盛的枝芽。

刻在脑海里的回忆

6月25日清晨,浓雾还未散尽。幕阜山下,风钻进山坳的褶皱,搅得千峰松涛翻涌。

走进阳新县木港镇丰台村,旋耕机犁开的沟垄如褐色绸带般铺展,车轮碾过田垄的震颤声顺着扶手传向远方。千亩稻田中,绿色波浪迎风飘扬。

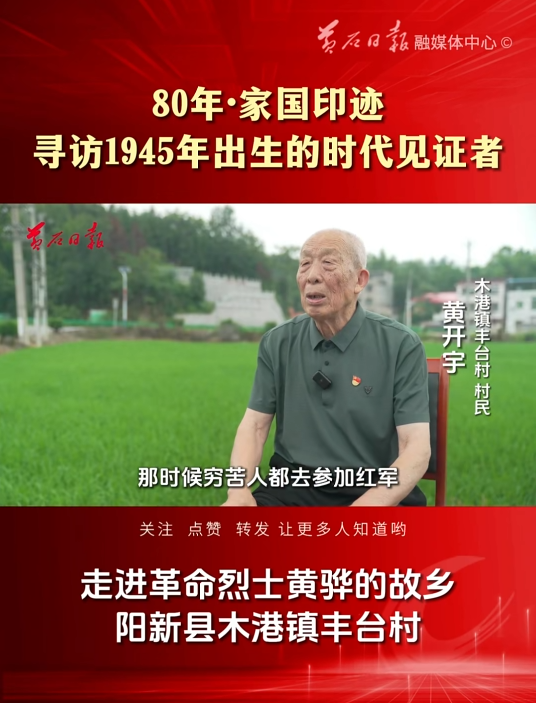

80岁的黄开宇蹲在黄骅故里的门槛上,手指摩挲着门上一道浅浅的凹痕——那是2019年修缮黄骅家老房子时留下的。

1945年出生的黄开宇是丰台村党支部的老党员,也是村里最会讲“老故事”的人。

黄开宇是丰台村党支部的老党员,也是村里最会讲“老故事”的人。

1945年12月21日出生的黄开宇,虽未亲历抗战硝烟,但自小就听先辈们讲述那段波澜壮阔的历史。

“我们村可了不得,抗日名将黄骅出生在这里,他家和我家距离仅仅几间房。”黄开宇指了指身后那座2019年重新修葺的房子——由中国老促会授予的“老区精神教育基地”黄骅故里。

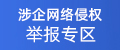

抗日名将黄骅故里

黄开宇的家族与黄骅烈士渊源颇深,聊起黄骅,黄开宇逐渐打开了话匣子:“1929年(民国18年),革命火种传至阳新,当时穷苦人家都去参加了红军,13岁的孩子也不例外,黄骅和我父亲岁数差不多,他们都去了。”

那些英勇事迹,如同种子,在他心中生根发芽。“黄骅1911年出生,原名黄金山,是家中的老幺,不足两岁时,父母、几个姐姐和哥哥都相继病亡。之后,他与嫂子相依为命。”老人的声音低了下来,“他加入红军后,中途来信几次,但本人从未回来过,直到1946年部队来信,我们才得知他早已牺牲。”

在丰台村,这样的记忆并非孤本。像黄骅这样的为革命献出宝贵生命的人,有人记得,始终记得。

位于丰台村的木港镇革命烈士陵园

黄开宇家中的全家福,是几代人的合影,“每年清明,不管多远都要回来。这是要让孩子们知道,咱家的根在哪儿。”黄开宇的讲述里,藏着丰台村最鲜活的红色基因——

1926年,15岁的黄骅投身阳新县农民运动,加入儿童团,传递情报、张贴标语,小小身影活跃在革命前线。

1928年,他加入阳新县赤卫队。1929年9月,李灿、何长工率红五军第五纵队挺进鄂东南。次年5月,彭德怀挥师抵达阳新、大冶地区,一举粉碎了罗霖、郭汝栋所部对阳新大冶苏区的围攻。在参军参战的高潮中,黄骅连夜赶往红军驻地木港,第一个报名参加了红军。

参军后,黄骅跟随彭德怀、滕代远、何长工等开始了南征北战的戎马生涯。

红土地上的时代注脚

从孤儿到抗战英雄,黄骅屡立战功。不承想,叛徒邢仁甫因与黄骅矛盾,忌其功高,便策划了暗杀。

1945年,为纪念这位抗日英雄,经山东省政府批准,新青县更名为黄骅县(后划归河北省,1989年撤县设市)。

将视线拉长、放宽,14年抗战,广袤的华夏土地上,无数仁人志士前赴后继,投身于全面抗战,把青春和热血融进他们深爱的热土。

这样的前赴后继,挺起民族不屈的脊梁。这份精神与力量,赓续传承。

而丰台村的传承,就藏在具体的生活场景里——

村党群服务中心的墙上和门外稻田旁,挂着两张对比照片:一张是黄骅在抗战前线寄回来的唯一一张影像资料;另一张是丰台村鸟瞰图,白墙黛瓦的民居沿公路排开,蛋鸡自动化养殖、酵素大米基地等产业依次分布。

黄骅在抗战前线寄回来的唯一一张影像资料

处于鄂赣交界的丰台村(资料图)

“变化是从‘敢闯’开始的。”村支书柯亨友手机里,除了村庄发展变化的照片、视频,还有许多和黄骅相关的资料。“小时候听老人讲,黄骅当年在边区搞减租减息,带着战士们自己种地、纺线,说‘干部不带头,群众咋跟上’。我们现在搞乡村振兴,不就是这个理儿?”柯亨友说。

2014年,柯亨友放下在外发展的事业回村工作,2018年担任村支书后的第一件事,就是加宽刷黑乡村主干道。

“不修路,游客怎么来我们村里感悟红色文化嘛。”柯亨友介绍,丰台村四面环山,地势低洼,十年九涝。过去,村民们以种粮为生,日子过得很艰难。如今,红色文旅发展如火如荼,丰台村更不能掉队了。

更让人惊喜的是年轻人的选择。“大家请看这里,这是红军当年用过的油灯,灯芯结的焦痕还在。”上午10时,故居的讲解声响起。“90后”王江淼指尖轻触展柜里的旧物,声音里带着温度。

王江淼原先在广东工作,可她总觉得家乡的红色资源不该沉睡。她指着手上的讲解资料说,“这些都是和黄骅有关的史料,我们收集村里老人口口相传的故事,前往河北黄骅市了解黄骅的英雄事迹,如今整理成了厚厚的几本资料。”

王江淼告诉记者,她刚担任讲解员时,家中的两个小朋友是她的头号游客,向他们讲解黄骅的故事时,孩子突然问她:“黄骅爷爷如果还在,会怎么看待我们用无人机来种地?”

王江淼突然明白,传承不是复制过去,而是让精神在当下生长。

当“精神”照进“振兴”

在丰台村的采访中,记者反复思考一个问题:黄骅的革命精神,与今天的发展有何关联?他能带给我们什么启示,我们又该如何去传承和发扬?

答案或许藏在黄骅故里的墙上和展柜里——那里陈列着村民捐赠的老物件:红军用过的旧军号、抗战时期村民支援前线的竹篮、煤油灯等。

“80年了,我们的生活发生了翻天覆地的变化,可没变的是,每个丰台村人心里,都住着一个叫黄骅的人。”黄开宇说。

这种跨越时空的呼应,在更广阔的阳新县也能找到注脚。作为全国著名的“烈士县”,阳新有30万英雄儿女为革命牺牲,其中登记在册的烈士有1.2万余名。如今,这座曾经的贫困县,已在中部地区综合竞争力百强县市中位列第48位,其密码正是“不等不靠、敢为人先”的红色基因。

丰台村村支书柯亨友在讲述黄骅的故事

“我们过去取得的胜利,是无数人用生命换来的;今天的振兴,同样需要有人用奋斗守护幸福。”柯亨友说,丰台村依托红色资源打造的旅游线路,年均接待游客已破万人次。

穿越时空的回响中,新时代的奋斗者们正在续写新的篇章:丰台村引进蛋鸡自动化养殖场,每天产蛋15万枚,带动务工30余人,每人每年增收2万元左右;千亩良田采用酵素有机种植技术的大米,亩产900-1000斤,年销售额达90万元;抗日名将黄骅故里、木港革命烈士纪念园等红色文化带动乡村旅游……

暮色渐浓,柯亨友锁好黄骅故里大门。回头望去,屋檐下的红墙上,“红色基因传承基地”的牌匾在风中摇晃。

80多年前,黄骅用生命捍卫民族尊严;80多年后,丰台村的后人们正用奋斗书写新的故事。这或许就是革命精神最朴素的传承:它从未远去,只是换了模样,生长在每一寸被汗水浸润的土地里,绽放于每一个为明天努力的身影中。

离开丰台村时,夕阳把稻田染成金红色。风掠过稻叶,发出沙沙的声响,像极了历史的回响。

为铭记历史,缅怀英烈

弘扬伟大抗战精神

即日起

黄石日报社隆重推出

纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

大型全媒体特别报道

“80年·家国印记”

(点击图片查看往期内容)

制图 徐婉

寻访1945年出生的时代见证人

寻访抗日战争亲历者

感受他们的峥嵘岁月

记录他们的事迹

黄石广播电视台

微信公众号

云上黄石

手机客户端

黄石广播电视台邮箱:hsspw@163.com

黄石电台广播热线电话:0714-6261033

黄石广电网融媒体中心:0714-6377835

湖北楚天视讯网络有限公司黄石分公司(黄石有线):96516